ものづくり委員会(向田光伸委員長)は3月21日、オンライン形式で「ものづくり現場力革新大会」を開き、約100人が参加した。広島の製造現場の生産性や技術力の引き上げを目指して取り組む三つの実践活動「ものづくり現場革新カレッジ」「デジタルものづくり塾(プレス成形金型・射出成形金型・ロボットプログラム設計)」「現場デジタル活用実践塾(マイコンプログラミング・RPA・AI画像認識)」の中から選ばれた令和5年度の優秀事例(延べ16社)の発表があった。発表者は、それぞれの業務での課題と対策を検討し、品質や生産性の向上に結び付けた取り組みを報告。向田委員長の総評後、画面を介して表彰状が贈られた。

ものづくり委員会(向田光伸委員長)は11月22日、23人が出席して開かれた。向田委員長の挨拶を受けて、委員会事務局から今年度活動の報告があり、「ものづくりはひとづくり」の観点から取り組んでいる三つの実践講座の現況などが示された。続く卓話では、西日本電信電話(株)エンタープライズビジネス推進部門の永谷由作氏が「最新のDX・生成AIの動向について~DX共創拠点『LINKSPARK』の取組み~」を、(一社)アシストスーツ協会代表理事の飯田成晃氏が「ものづくり委員会 企業をつなぐ活動企画 アシストスーツ業界の現状」を話した。アシストスーツの試着、「LINKSPARK広島」の視察も行われた。

ものづくり委員会(向田光伸委員長)は9月8日、今年度第1回の委員会をマツダ(株)本社で開き、26人が対面形式で出席した。同委員会で取り組む「ものづくり実践塾」の今年度の活動状況報告を受けるとともに、「ものづくりの基盤には人づくりがある」との観点から、マツダ本社工場で人材育成を担当する守江晴彦氏(第3パワートレイン製造部アシスタントマネージャー)による卓話「大谷翔平選手に学ぶ『ものづくりは人づくり』」を聴講。壁を乗り越え、活動を継続・実践できる人の育て方について考えた。この後、マツダミュージアムに移動して、歴代の名車やエンジンなどを見学、広島の地での総合自動車メーカーの歩みに触れた。

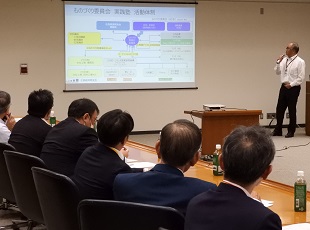

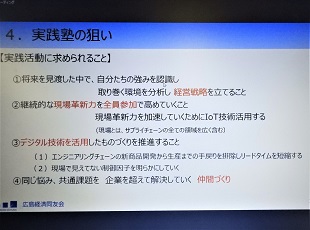

ものづくり委員会(向田光伸委員長)は6月26日、広島の技術力やデジタル活用のレベル向上を狙って企画する実践活動の合同開講式をウェブ会議形式で開いた。今年度は実践塾として「ものづくり現場革新カレッジ」「デジタルものづくり塾」「現場デジタル活用実践塾」の三つを開設。全体で、27社から70人が受講する。来春までの間、オンラインでのやり取りなども交え、先端技術に詳しい講師やアドバイザーたちの指導を受け、新技術の習得や自社の業務課題の改善・解決などに取り組む。挨拶で向田委員長は「広島の生産性を高めるため相互に研鑽してもらい、ものづくり現場をより良くする実践活動としたい」と述べ、受講生らを激励した。

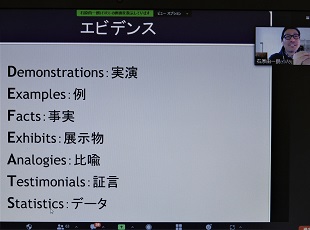

ものづくり委員会(向田光伸委員長)は2月27日、ウェブを介した「リーダーのための、聞き手の心を動かす話し方セミナー」を開催した。デール・カーネギー・米国本部のグローバル・マスター・トレーナーである石原由一朗氏が講師を務め、約65人が受講した。石原氏はプレゼンテーションの準備、印象に残る話し方などについて解説。受講者による実演やそれに対する講評も織り交ぜながら、効果的に話す技術を助言した。「プレゼンテーションの目的や内容を整理し、原稿は作らずキーワード程度のメモを基に話す」「聞く側に追体験してもらう形を意識して」「ジェスチャーや問いかけも効果的」など、実践的なアドバイスを重ねた。

ものづくり委員会(向田光伸委員長)は2月2日から15日まで、4回にわたり実践活動の成果報告会・修了式をオンラインで開催した。今年度の実践活動講座は昨年7月に開講し、全体で延べ41社66人が受講。新規実施の「現場デジタル活用実践塾」の報告(2日)では、マイクロプログラミングとRPAの2講座を受講した延べ12社20人が、デジタル活用により製造過程の可視化や帳票類作成の大幅な効率化につなげたことなどを披露した。「ものづくり現場革新カレッジ」「デジタルものづくり塾(プレス成形金型)」「同(射出成形金型)」でも順次、成果報告があった。各部門とも発表後、画面を通じて向田委員長から修了証が授与された。

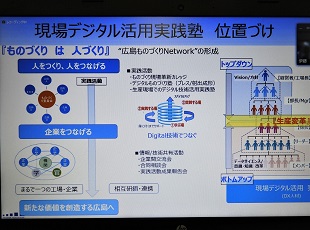

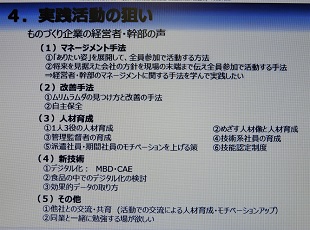

ものづくり委員会(向田光伸委員長)は7月22日、今年度の実践活動の合同開講式をウェブ会議形式で開いた。地域の製造業の労働生産性向上などを目的に取り組み5年目。これまでの「ものづくり現場革新カレッジ」、「デジタルものづくり塾(プレス成形金型と射出成形金型の2系統。それぞれ初級コース、中級アドバンスコース)」に加え、今年度は「現場デジタル活用実践塾」を新設し、計6部門となる。各企業の経営幹部や工場幹部、実務担当者らが対象で、延べ37社67人が参加する。来年2月まで、オンラインを主体に実施する。開講式では、向田委員長の挨拶に続き、実践活動の狙いや部門ごとの活動内容が紹介された。

ものづくり委員会(向田光伸委員長)は6月20日、広島県のものづくり技術のレベルアップにつなげる実践活動講座への参加を呼びかける説明会を始めた。講座は「ものづくり現場革新カレッジ」「デジタルものづくり塾・プレス成形金型」「同・射出成形金型」と、今年度新設の「現場デジタル活用実践塾」。説明会は30日まで各講座2度ずつウェブ会議形式で行い、7月に開講するそれぞれの講座の概要やスケジュールを紹介する。現場デジタル活用実践塾は、主に製造現場でのDXの進め方を学ぶ。説明会初日に挨拶した向田委員長は「ものづくりで広島を元気にする」との観点から、継続的な現場革新、人材育成の大切さを強調した。

ものづくり委員会(向田光伸委員長)は3月24日、「ものづくり現場力革新大会」をオンライン形式で開き、優秀事例の発表と表彰を行った。発表者を含め計47人が出席した。大会は「ものづくり現場革新カレッジ」と「デジタルものづくり塾(プレス成形金型と射出成形金型、それぞれに初級コース・中級アドバンスコースがある)」の計5部門。参加者は昨年7月から、オンラインを介してアドバイザーの技術指導を受けながら、現場の業務課題の改善や、製造面の精度・技術向上へ向けた検討を重ねた。この日は、その中で成果が認められ「実践優秀賞」に選ばれた延べ10社(15人)が事例発表に臨み、画面を通じて向田委員長から賞状を贈られた。

ものづくり委員会(向田光伸部会長)は2月14~16日の3日間にわたり、実践活動「ものづくり現場革新カレッジ」と「デジタルものづくり塾(プレス成形金型、射出成形金型)」の成果報告会をオンラインで実施した。昨年7月から受講してきた延べ27社41人がウェブを介して集合。それぞれ、中核企業の技術アドバイザーらの指導を受けて取り組んできた開発・物流・販売など現場業務の改善策、製造技術や精度向上につながるデジタルエンジニアリングの実践プランなどを発表した。部門ごとに修了式があり、向田委員長から画面越しに一人ずつ修了証が贈られた。初日には田村興造、武田龍雄両代表幹事も出席、3日間で延べ161人が参加した。

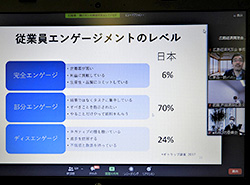

ものづくり委員会(向田光伸委員長)は2月14日、従業員のエンゲージメント向上をテーマにした講演会をオンライン形式で開いた。デール・カーネギー米国本部グローバル・マスター・トレーナーである人材・組織コンサルタントの石原由一朗氏が「従業員エンゲージメントを高める秘訣」の題で講演し、田村興造、武田龍雄両代表幹事を含む136人が聴講した。石原氏は、従業員エンゲージメントを「従業員が、業務で成果を上げることにポジティブに取り組んでいる状態」を指すと説明し、業績との関連や、エンゲージメントのレベルを高めるための方策などを解説。経営幹部への信頼や組織に対する誇りがそのポイントになると指摘した。

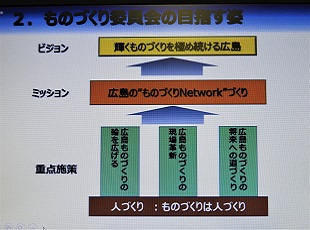

ものづくり委員会(向田光伸委員長)は7月16日、地元企業の技術力アップを目的とする「ものづくり現場革新カレッジ」と「デジタルものづくり塾」の合同開講式をウェブ方式で行った。向田委員長が挨拶で、広島における人材育成とものづくりネットワークの充実の意義を強調。早速、「勝ち残れる企業になるための変革」など3テーマの講演があった。続いて、二つの講座の概要紹介があり、参加する受講者がウェブ画面を通じて一人ずつ、研修への意欲や身に付けたい技術など抱負を披露した。講座は 5部門あり、広島県内を中心に延べ31社47人が受講。来年2月まで各部門十数回のカリキュラムを設定している。

ものづくり委員会(向田光伸委員長)は5月19日、ウェブ会議方式で開かれ、35人が参加した。新型コロナウイルスの感染拡大で計画見直しを迫られた令和2年度を振り返るとともに、困難な中でつかんだオンラインのノウハウを3年度の活動に生かすことを確認。「ものづくり現場革新カレッジ」と「デジタルものづくり塾」の充実を図り、受講者のレベルアップと広島県のものづくりの発展を目指すとした。この後、広島品質工学研究会の武重伸秀会長による卓話「商品開発と改善事例のポイント」があった。引き続き、同委員会が主催する「ものづくり現場力革新大会」が同じくウェブ方式で開催され、2年度優秀実践事例11件の発表と表彰が行われた。

ものづくり委員会(向田光伸委員長)が主催する「デジタルものづくり塾」の成果報告会が3月26日、ウェブによるオンライン方式で開かれた。田村興造代表幹事をはじめ、委員会メンバーを中心にフェロー、サポーター、アドバイザー等を含めて総勢55人が参加。プレス成形金型初級及び中級アドバンス、射出成形金型初級及び中級の各コース順に、プレス初級は8社11人、中級は9社11人、射出初級は7社11人、中級は6社10人の受講者がそれぞれ自社での取り組みについて発表した。プレスコース全員の発表終了時と射出コース全員の発表終了時の2回に分けて向田委員長が総評を行い、1人ずつ画面を通じて修了証を授与した。

ものづくり委員会(向田光伸委員長)の主催する「ものづくり現場革新カレッジ」の成果報告会が3月9日、ウェブによるオンライン方式で開かれた。佐々木茂喜、田村興造両代表幹事を含む35人が参加。初めに向田委員長が挨拶し、この実践活動に取り組む狙いと併せ、コロナ禍の中でオンライン方式に切り替え、そのメリットを最大限活かす形で進めてきた研修の経緯を振り返った。続いて、半年間にわたる全課程を修了した5社8人の受講者が順次、自社の現場課題に基づくテーマ設定から改善活動を実践してきた成果を発表。向田委員長が講評をした後、修了式に移り、互いにリモートで画面を通じて修了証書の受け渡しを行った。

ものづくり委員会(向田光伸委員長)が主催する「ものづくり現場革新カレッジ」と「デジタルものづくり塾」の<プレス成形金型>初級・中級アドバンス、<射出成形金型>初級・中級の合同開講式が10月7日、ウェブによるオンラインで行われた。受講者は各コース合わせて36社の52人。初めに向田委員長が挨拶し、この実践活動の狙い等について説明した。次いで広島工業大学名誉教授の久保田洋志氏が「勝ち残れる企業となるための変革」と題して講演。続いて昨年度のカレッジと塾での取り組みの優秀事例の発表などがあり、受講者全員が自己紹介し研修に臨む抱負等を述べた後、研修日程の説明で締めくくった。

令和2年度第1回のものづくり委員会が8月20日、ウェブによるオンラインで開かれ40人が出席した。向田光伸委員長が挨拶し、併せて元年度の委員会活動を振り返ったうえ、今年度の取り組み等について説明。この中で、実践活動の柱としている「デジタルものづくり塾」と「ものづくり現場革新カレッジ」は「新型コロナウイルス感染防止のためオンライン研修に切り替え、新たな研修手法を構築する」との考え方を示した。引き続いて、同様にウェブ参加での「ものづくり現場力革新大会」を開催。昨年度の実践活動の優秀事例として5部門計10社の発表があり、終了後に各発表担当者らに向田委員長が表彰状を授与した。

ものづくり委員会(垰森敦己委員長)の主催する「デジタルものづくり塾(金型)」の成果報告会が2月13日、広島商工会議所ビルで開かれた。プレス成形金型初級と中級、射出成形金型初級の各コース受講者計51人が出席。当会の田村興造代表幹事と、ものづくり委員会メンバーにフェロー等を加えた計82人も参加した。プレスの初・中級合わせて17件の取り組みの発表後、垰森委員長が総評。引き続き受講者各人に修了証を授与した。次いで射出の13件の発表があり、垰森委員長の総評に続いて田村代表幹事も「みなさんの熱気を感じ、頼もしく思った」と感想を述べた後、受講者各人に修了証が授与された。

ものづくり委員会(垰森敦己委員長)が主催する「ものづくり現場革新カレッジ」の成果報告会が12月17日、広島商工会議所ビルで開かれた。17社27人の受講者が出席。当会から佐々木茂喜代表幹事を含め13人と受講者の会社関係者及びカレッジの指導員ら49人も出席した。最初に6月の開講式以降10回にわたった座学や現場演習の経過報告が事務局からあった後、作業の効率化や生産性向上など現場改善の取り組み18件について各受講者が順次、発表。締めくくりに垰森委員長が「どの発表にも目指す姿に向かって進んでいく決意が非常に感じられた」と総評を述べ、引き続き受講者一人一人に修了証を手渡した。

ものづくり委員会(垰森敦己委員長)が今年度の実践活動として開設した「ものづくり現場革新カレッジ」「デジタルものづくり塾<プレス成形金型>」(初級コース・中級コース)「同<射出成形金型>」(初級コース)の合同開講式が6月24日、広島商工会議所ビルで開かれた。4課程の受講者計77人と委員会メンバーや講師・アドバイザー・サポーター、フェローら計67人が出席。初めに圓山雅俊・前委員長が実践活動の狙いについて、昨年度までの活動を踏まえて提起した今年度の取り組み方と併せ説明した。続いて、この受講を通じて目指すものを教示する2題の講演とマツダの取り組み2例の紹介などがあった。

今年度最初のものづくり委員会が5月22日、田村興造代表幹事を含む57人が出席してホテルメルパルク広島で開かれた。初めに圓山雅俊委員長が挨拶し、引き続き昨年度まで2カ年の活動総括を踏まえ、提言内容の実現に向けて進める①経営者・経営幹部が学び交流しながら実践する場づくり②「デジタルでものをつくる技術」を学び・実践する場づくり③広島ものづくりネットワークづくりに向け産官学の枠組みをつくる―という取り組みを中心に今年度の事業計画を説明。この後、「デンソーが目指す人を成長させる共創型F-IOT」と題し、デンソー生産革新センター長の山崎康彦氏が卓話をした。